400-123-4567

+86-123-4567

时间:2025-09-26 15:33:23

涂斌,广东外语外贸大学社会与公共管理学院教授。研究方向:社区治理、公共服务。陈颖琦,广东外语外贸大学社会与公共管理学院硕士研究生。研究方向:公共服务。胡澄新,广东外语外贸大学社会与公共管理学院硕士研究生。研究方向:社会工作、居民参与。

基金项目:国家社科基金一般项目“‘技术-结构’视角下政社交互式应急协同效能研究”(24BZZ028)

本研究通过线上和线下等渠道随机发放调查问卷。线上主要在社区居民微信群内发放调查问卷,线下在社区各楼栋内发放调查问卷。线 份调查问卷,回收有效问卷344 份。问卷调查内容主要包括社区居民的参与认知、参与态度、参与行为等三个方面,旨在了解H 社区居民参与的现状。

学界关于社区居民参与影响因素的研究成果较为丰富。比如,“认知-态度-行为”模型理论认为,“对起因和影响的认知程度决定了行动的态度,而态度决定了行动意愿”。有学者提出“参与认知-参与意愿-参与行为”的关系假设,研究发现参与认知对参与行为有显著正向影响,参与意愿对参与行为有显著正向影响。有研究发现:居民的参与意愿和参与能力匹配不佳,阻碍参与态度向参与行动转化;群体层面的社区共同体心理认同偏弱,导致社区参与的整体持续性不强。总之,社区居民的参与行为和参与动机、参与态度、知觉行为控制、主观规范有着密切关系。

结合已有研究,本研究设计的调查问卷内容主要包含居民的基本情况、参与认知、参与态度、参与行为四个部分。其中,基本情况包括H社区居民的性别、年龄、受教育程度、政治面貌、居住时间、居住情况等。参与认知指社区居民对于参与社区公共事务的认识,在本研究中主要包括对参与方式和参与必要性的认知。参与态度是社区居民对于参与社区公共事务的心理倾向,在本研究中指参与意愿倾向。参与行为指社区居民基于参与认知参与社区公共事务,主要包括参与频率、参与深度和参与动机。在本研究中,参与行为体现了社区居民参与的最终成效。参与认知、参与态度和参与行为三个维度的指标说明见表1。

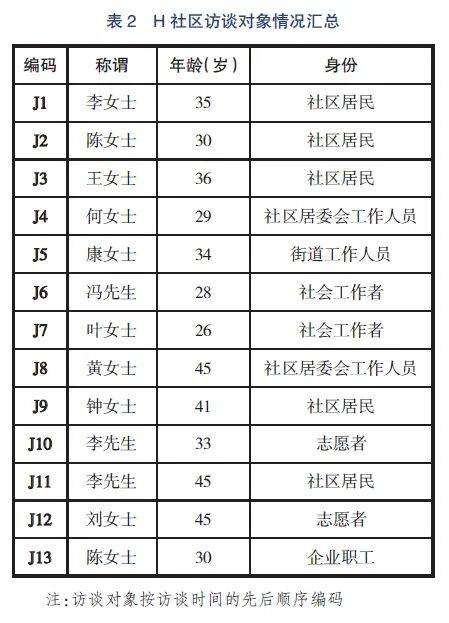

本研究对H 社区居民参与垃圾分类开展实地调研,采取半结构式访谈法,选取13 位访谈对象进行访谈,从不同行动者层面了解其对社区居民参与的认知、态度,以及相应的参与行为。访谈对象中,有五位社区居民、三位社区工作人员(街道和社区居委会的工作人员)、两位社会工作者、两位志愿者(社区社会组织成员)、一位企业职工(社会慈善资源),具体情况见表2。

案例研究法采用实地调查的方法,对单个或者多个个体进行全面而深入的研究。本研究以H 社区为例,采取问卷调查与半结构式访谈等方法收集资料,对社区居民参与垃圾分类的状况、困境及其原因进行分析。

本研究选取H 社区居民参与垃圾分类作为案例,主要因为该社区具有两个典型特征。第一,该社区内居民之间的经济状况和文化水平差异较大,邻里关系较为疏离,居民的归属感较弱。在此类社区探索一条社区居民自主参与的道路,提高社区居民的责任感和归属感,其成果值得借鉴。第二,该社区内居民参与垃圾分类工作的意识不强。实地调研发现,垃圾分类是H社区治理中较为棘手的公共性问题。H 社区所属街道和社区居委会的工作人员由于工作繁忙,无暇顾及H 社区居民自治。社区推行垃圾分类一般通过自上而下的行政“命令”方式,但H社区居民的公共意识不强、社会责任感较弱,参与垃圾分类的积极性不高。

H 社区地处G 市Y 区中部,周边有21 栋商务楼宇,集聚多个商城、五星级酒店,商业氛围浓厚,附近有多家大型企事业单位,包括G电视台、G 友谊集团、Z 实业集团等企业,G 实验中学、G 外国语学校等学校。但H 社区环境一般,楼宇老旧,多数楼宇没有电梯,配套设施相对落后,公共设施设备老旧,存在商住混合等情况。H社区户籍人口3604 人,其中属于低保、特困人员,孤寡老人等困难群众和特殊群体的有110户。作为一个典型的老旧社区,H社区面临多重社区治理问题。房屋设施老化、公共空间拥挤、垃圾分类投放不规范、旧楼加装电梯矛盾以及社区整体活力不足,均在一定程度上影响了居民的生活质量与社区的和谐稳定。

在社区居民、社会工作者、社区居委会共同参与垃圾分类事务管理后,垃圾桶旁乱堆放垃圾的情况有所减少,垃圾分类投放点变得干净、整洁。值守垃圾分类投放点的工作人员在访谈中表示,垃圾分类投放的准确率、厨余垃圾破袋投放率均有所提高,异味和污染减少,社区环境更加干净、整洁。

“居民现在投放厨余垃圾都会配合破袋投放,也不会将厨余垃圾放到其他垃圾中。我问了工作人员,他们说以前居民不管什么垃圾,都放到‘其他垃圾’(桶)中,放满了就容易堆放在桶旁,现在改善了不少。”(J6)

“现在居民都手拎两个垃圾袋,不会把全部垃圾都装进一个袋子,我们监督起来也省事很多。”(J12)

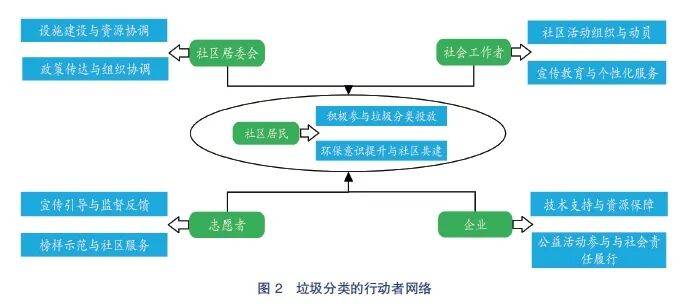

在H 社区的垃圾分类实践中,多元行动者之间的互动与协作是推动垃圾分类工作取得成效的关键。其中,人类行动者包括社区居民、社区居委会、社会工作者、志愿者以及企业等,非人类行动者包括开展垃圾分类工作所需的设施设备、数字技术等,这些行动者共同构成了垃圾分类的行动者网络(见图2)。

H 社区的行动者网络构建经历了从初创期到发展期再到成熟期的过程。其中,初创期与发展期主要由社区居委会牵头,社会工作者、居民骨干等引导社区居民有序参与。成熟期则由社区居民及志愿者队伍自发参与。这一过程体现了行动者网络构建的动态性。

社区居委会通过宣传和动员将政府、企业和居民连接起来,初步形成社区居民参与网络。一方面,社区居委会积极传达上级政府的政策要求,组织社区居民学习垃圾分类知识,提高居民的环保意识;另一方面,社区居委会积极协调各方资源,推动垃圾分类设施的建设和完善,为社区居民参与垃圾分类提供便利条件。

H 社区的社会工作者、街道与社区居委会的工作人员了解社区居民参与垃圾分类的基本情况,统筹社区内部资源,通过联系周边企业争取外部的资源支持,发动这些企业共同参与垃圾分类工作。

“我们一般通过在社区宣传栏张贴公告、微信群等方式宣传社区活动,我们的社区活动有游戏宣传摊位、政策宣传摊位等。”(J5)

随着志愿者、企业和其他社会力量的加入,网络结构逐渐稳定,多元行动者的角色和关系更加明确。H 社区组建环保志愿者队伍,吸引更多社区居民加入其中。志愿者们通过行动示范,带动更多社区居民参与垃圾分类,形成了良好的榜样效应。H 社区居民作为垃圾分类的直接受益者和参与者,在一系列宣传和激励措施的影响下,积极性和主动性显著提升,为改善社区环境贡献力量。

“跟大家一起参加志愿活动,感觉非常快乐,也认识了不少朋友,感觉很有意义,今后继续发扬奉献精神。”(J12)

“垃圾分类宣讲活动中的视频,让我深感触动。不做好垃圾分类工作,将会对人类健康以及环境造成危害,比如餐饮类的垃圾,若不分类处理,将会产生大量病菌,严重时产生沼气会爆炸。我们也乐意用自己的行动让其他居民一起参与垃圾分类。”(J3)

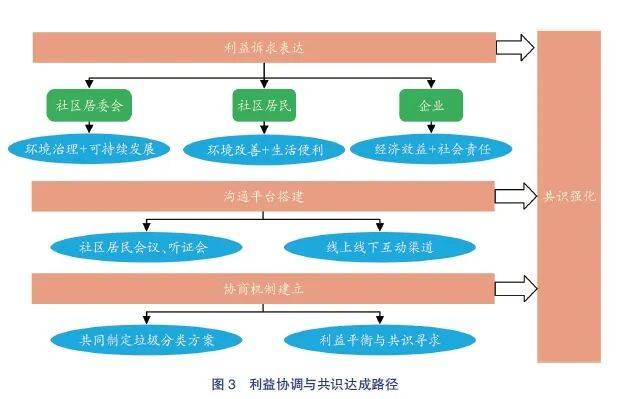

在H 社区垃圾分类推进过程中,利益协调与共识达成是实现社区居民有效参与的关键环节。通过翻译与转译,多元行动者的需求、利益和目标被转化为共同的行动方向,具体路径如图3 所示。

通过对各行动者诉求的“翻译”可以发现:大多数居民希望社区环境能够得到改善,更加整洁舒适;但仍有部分居民对垃圾分类的具体要求和操作方式存在抵触情绪,认为垃圾分类会增加生活成本和时间成本。社区居委会着眼于整个社区的环境治理和可持续发展,希望通过垃圾分类工作提升社区环境质量,减少环境污染,实现资源的循环利用。企业希望通过参与垃圾分类获得良好的社会形象和公众的认可以及一定的经济回报,关注经济效益和社会责任之间的平衡。

基于以上诉求,H 社区形成了较为完善的“转译”流程,即通过搭建沟通平台、建立协商机制,达成社区内部共识,并通过进一步沟通使其不断强化。社区居委会定期组织社区居民会议和听证会,邀请社区居民代表、街道工作人员、社会组织代表和企业代表共同参与。各行动者可以充分表达自己的利益诉求和意见,进行面对面的交流和讨论,共同制定垃圾分类的具体方案和实施细则,寻求利益的平衡点和共同点,从而达成共识。这种共识达成路径增强了各行动者的合作意愿,提高了各行动者行动的一致性,因此提高了垃圾分类工作的效率。

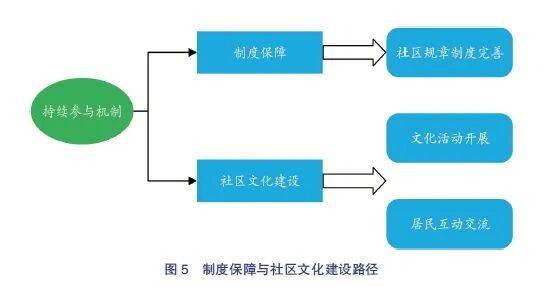

在H 社区垃圾分类的实践中,持续参与机制主要包括激励机制、制度保障与社区文化建设两个方面。

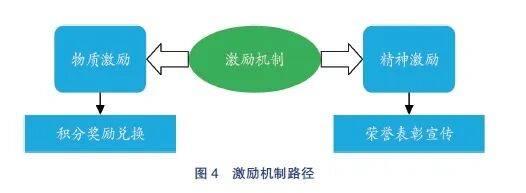

如图4 所示,H 社区通过积分奖励、荣誉表彰等多种方式,激发居民参与垃圾分类的热情。在物质激励方面,对积极参与垃圾分类的社区居民给予积分,积分可以用于兑换生活用品、获取社区活动参与机会等,以此满足居民的实际需求。在精神激励方面,定期评选“垃圾分类优秀居民”和“环保之星”,对获奖的社区居民进行表彰和宣传。

激励机制一方面增强了社区居民的参与动机,使社区居民在参与垃圾分类的过程中体会到实实在在的获得感;另一方面也切实提升了社区居民的参与意愿,充分发挥社区居民之间的互相带动作用,引导更多社区居民切实投入垃圾分类工作中,减少其对于垃圾分类的抵触。

“我对社区垃圾分类的活动也非常感兴趣,感谢社区为我提供一个平台,展现我的剪纸工艺品。我认为垃圾分类是每个人应该做的事情,应该继续推动更多社区居民参与到我们的活动中。”(J11)

制度保障与社区文化建设是实现H 社区居民持续参与垃圾分类的重要支撑,其路径如图5 所示。

在制度保障方面,H 社区制定垃圾分类工作制度,建立监督机制,对垃圾分类的各个环节进行规范化管理,详细规定了垃圾分类投放的时间、地点和方式,安排垃圾分类监督员对社区居民的垃圾分类投放行为进行监督和指导。完善的制度保障为社区居民参与垃圾分类提供了坚实的基础,确保了垃圾分类工作的长期性和稳定性。

在社区文化建设方面,H 社区通过开展丰富多彩的文化活动营造浓厚的垃圾分类宣传氛围,不仅促进了社区居民之间的交流与互动,还形成了良好的社区风气和邻里互助合作的氛围,为社区居民持续参与垃圾分类提供了强大的精神动力和文化支持。

“在环保先锋队的引导下,我感觉我更要按规定做好垃圾分类工作,这是成年人的责任,也是对社区环境的责任。”(J11)

本研究基于行动者网络理论,以H 社区居民参与垃圾分类为例,深入探讨社区居民参与的实现机制。研究发现,社区居民、社区居委会、社会工作者、志愿者及企业等多元行动者的互动协作是推动垃圾分类工作取得成效的关键。通过建立有效的沟通协调机制,各行动者能够充分表达自身诉求,寻求利益的平衡点,达成共识,从而提升社区居民参与水平。

本研究通过对H 社区居民参与垃圾分类的深入分析,揭示了行动者网络在社区治理中的重要作用。这不仅为H社区居民参与的持续改进提供了理论支持和实践指导,也为其他类似的社区居民参与提供了有益的参考和借鉴,有助于推动社区治理的现代化和可持续发展。

加强网络构建与互动是支撑社区居民参与的基石。社区应整合各类资源,搭建多元行动者共同参与的网络平台,该平台应涵盖社区居民、志愿者、政府、企业、社会组织等。一方面,强化网络互动机制建设,确保信息的顺畅传递与及时反馈。利用现代信息技术,比如社区专属APP、微信群、QQ 群等线上交流工具,方便社区居民随时随地就社区事务发表意见、提出建议,并能迅速获得回应。另一方面,定期召开社区议事会、居民代表大会,增进社区居民与其他行动者之间的面对面交流,增强彼此之间的信任与理解。

在互动过程中,注重挖掘和培育社区居民中的积极分子,发挥他们的示范带动作用。激发更多社区居民参与网络互动的热情,营造良好的社区治理参与氛围,推动居民参与社区治理向纵深发展。

精准有效的翻译是实现社区居民参与的关键环节。对于不同群体,比如老年人、儿童、上班族等,深入了解其生活习惯、文化背景和认知特点,对社区的政策、规划、项目等信息进行个性化翻译。比如,将复杂的专业术语转化为通俗易懂的日常用语,用案例、图表、视频等生动形象的方式展示,让他们能够清晰、准确地理解社区治理事项的重要性和紧迫性,避免因信息不对称而导致的参与障碍。

持续深入地开展转译工作,促进各行动者利益诉求的融合与协调。在社区治理过程中,不同行动者有着各自的利益诉求和目标,通过组织多元行动者参与的协商会议、研讨会等方式,搭建沟通交流的桥梁,让他们充分表达自己的诉求和观点。在此过程中,社区居委会工作者和社会工作者扮演转译者的角色:一方面,对各行动者的利益诉求进行整合与转译,寻求利益的平衡点,形成具有共识性的治理方案;另一方面,及时将治理方案的实施进展和成果反馈给社区居民,让他们知晓自己的诉求得到了回应和落实,从而进一步增强社区居民参与的动力和信心。

建立多元激励机制能够增强社区居民参与的动力。因此,在推动社区居民参与的过程中应采用多元激励方式,将物质激励和精神激励相结合,对积极参与社区治理的居民给予积分奖励、荣誉表彰等,激发社区居民参与的积极性。同时,加强社区信息公开,通过社区公告栏、微信公众号等渠道,及时公开社区治理的相关信息,包括资金使用情况、项目进展等,增强居民对社区治理的信任感。此外,社区居委会应建立意见反馈处理机制,对社区居民的意见和建议及时给予回应,让社区居民感受到自己的声音被重视,从而提高社区居民的参与感和满意度。

制度保障与社区文化建设能够为促进社区居民持续参与提供保障。因此,应完善社区居民参与制度,明确居民参与社区治理的具体方式、权利和义务,为社区居民参与提供稳定的渠道。严格执行制度规范,在社区治理过程中加强监督,确保制度的严肃性和有效性,保障社区居民的合法权益。同时,社区应积极举办丰富多彩的文化活动,营造良好的社区氛围,增强居民对社区的归属感和认同感。